Stadtgespräch

„Große Gemeinschaftsleistung“: Sanierung der Tafelkirche abgeschlossen

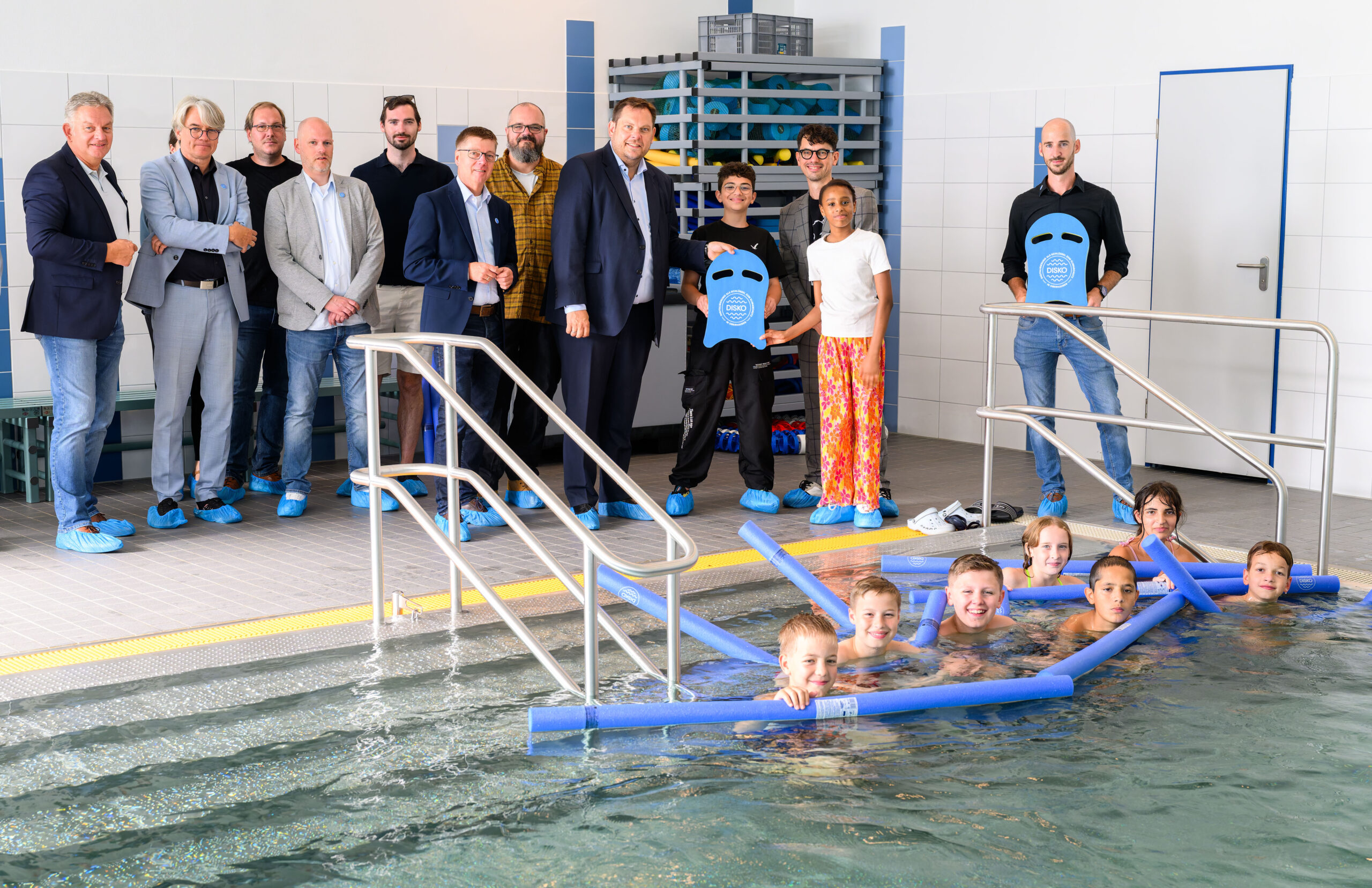

Sie ist architektonisches Juwel, ein Denkmal und ein Ort der Hilfe für Bedürftige: Mit viel Initiative aus der Kirchengemeinde St. Marien und des Fördervereins ist die Liricher Tafelkirche an der Buschhausener Straße mit erheblicher finanzieller Förderung von Bund und Land, aber auch durch viele Spenden und Patenschaften aufwendig renoviert worden. Oberbürgermeister Daniel Schranz besuchte die Kirche jetzt, um sich ein Bild von der Sanierung zu machen und für das Engagement zu danken.

Neben dem Dach des schlichten Kirchenbaus mit dem quadratischen Grundriss ist auch die Betonfassade mit ihren 528 kleinen Fenstern saniert worden. Dazu wurden die Fenster mit der Kunstverglasung des Künstlers Wilhelm Buschulte ausgebaut, fachgerecht restauriert und anschließend wieder eingesetzt. Durch die zu einem großen Teil farbig gestalteten Fenster ergibt sich jetzt wieder das vom Künstler erdachte kaleidoskopartige Lichtspiel im großen Kirchenraum, wenn die Sonne durch das bunte Glas fällt. Das Gebäude war von 1955 bis 1958 nach den Plänen der Architekten Rudolf Schwarz und Josef Bernard als Filialkirche der katholischen Kirchengemeinde St. Marien errichtet worden.

Oberbürgermeister Schranz würdigte neben den erfolgreich abgeschlossenen Sanierungsarbeiten insbesondere das ehrenamtliche Engagement des Fördervereins Tafelkirche Heilige Familie, des Vereins Oberhausener Tafel und der Kirchengemeinde St. Marien. „Diese Sanierung war eine große Gemeinschaftsleistung, das ist ein tolles Beispiel von bürgerschaftlichem Engagement“, sagte Schranz mit Blick auf die Arbeit der Kirchengemeinde und des „Vereins zur Förderung der Tafelkirche Heilige Familie“, der etwa rund 100 „Fensterpaten“ gefunden hat, um eben auch mit Spenden die Sanierung der markanten Fassade zu ermöglichen. Hier kämen zwei wichtige Dinge zusammen, so der Oberbürgermeister: „Bei der Tafelkirche als Denkmal geht es um ein Stück Heimat, das hier erhalten wird, und bei der Tafelkirche als Ort, an dem bedürftige Menschen Lebensmittel bekommen, geht es um tätige Nächstenliebe. Für beides sage ich im Namen der Stadt Oberhausen, aber auch ganz persönlich von Herzen Dank!“

Zum Hintergrund:

Als 2007 die Heilige Familie nicht mehr als kirchlicher Standort genutzt wurde, hat die Pfarrei St. Marien die Kirche dem gemeinnützigen Verein Oberhausener Tafel e.V. zur Verteilung von Lebensmitteln an bedürftige Menschen überlassen. Damit hatte sich für das Gebäude eine geradezu ideale Nachnutzung gefunden.

Doch ohne finanzielle Unterstützung für den Erhalt des denkmalgeschützten Gebäudes stand die wichtige Arbeit der Oberhausener Tafel auf dem Spiel. Um dies zu verhindern wurde der Verein zur Förderung der „Tafelkirche“ Heilige Familie e.V. gegründet. Der Förderverein setzte und setzt sich dafür ein, die Tafelkirche Heilige Familie, insbesondere im Hinblick auf ihr denkmalgeschütztes Kirchengebäude und Maßnahmen der baulichen Erhaltung des Kirchengebäudes zu erhalten. Zudem soll die Nutzung durch die Oberhausener Tafel gesichert sein sowie die baukulturelle Bedeutung u.a. durch Förderung kultureller Veranstaltungen vermittelt werden.

Die Oberhausener Tafel e.V. ist ein gemeinnütziger Verein. So wird die Arbeit ausschließlich von ehrenamtlichen Mitarbeitern geleistet. An mehreren Tagen in der Woche können Kundinnen und Kunden in der Tafelkirche für einen geringen Betrag Lebensmittel erhalten, die die Tafel vor der Vernichtung gerettet hat. Der Betrag dient zum einen dazu, dass sich die bedürftigen Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht als Almosenempfänger fühlen und zum anderen dazu, die Kosten, die auch bei einer Tafel-Organisation anfallen, zu finanzieren. Zu den Kosten zählen u.a. die Unterhaltskosten der Kirche (wie Versicherungen, Grundbesitzabgaben, Strom, Heizung etc.), Unterhaltskosten für die Fahrzeuge (wie Versicherungen, Benzin etc.), Ausgaben für Hilfsmittel, wie z.B. Einmalhandschuhe, Mülltüten etc. und vieles mehr.

Wer Interesse an der Arbeit der beiden Vereine hat, kann Kontakt aufnehmen. Die Tafel ist per E-Mail über info@oberhausenertafel.de oder per Telefon unter 0208 96 08 422 zu erreichen. Der Verein zur Förderung der ,Tafelkirche‘ Heilige Familie ist per E-Mail an info@foerderverein-tafelkirche.de oder telefonisch unter 0208 671314 zu erreichen.